カーゴバイクとは? 都市の移動と暮らしを変える、新しい自転車のカタチ

クルマがなくても、子どもを送り迎えし、買い物をして、時には仕事道具まで運べる。

そんな生活の足として、カーゴバイクが今、世界中で注目されており、

ヨーロッパの都市ではすでに多くの家庭や事業者がカーゴバイクを導入し、騒音や排ガスを出さない移動手段として、都市環境への負荷軽減にも貢献しています。

日本でも、クルマに代わる次世代モビリティとして活用の余地は十分にあります。

しかしその一方で、「駐輪場に収まらない」「幼児を2人乗せられない」「高くて買えない」など、制度やインフラが追いついていないのが現実です。

私たちは、都市型カーゴバイクを設計・製造・販売する日本のメーカーとして、

この素晴らしい乗り物がもっと暮らしに根付き、社会的な選択肢として当たり前になる未来を目指しています。

実際にカーゴバイクを販売していて感じるのは、日本ではまだまだカーゴバイクの認知度が低いということ。

そこで本記事では、「カーゴバイクとは何か?」を、当社独自の視点でご紹介します。

カーゴバイクってなに?

カーゴバイク(Cargo Bike)とは、荷物を安全かつ効率的に運ぶために設計された自転車です。

一般的な自転車よりもフレームが頑丈で、前や後ろに大型の荷台を備えているのが特徴です。

保育園の送迎やお買い物、仕事道具などを運ぶことを前提に設計されており、実用性を重視した自転車といえます。

自転車とクルマの“ちょうど中間”

カーゴバイクは、単なる「荷物が多く載る自転車」ではありません。

生活の中でクルマの代わりになる“ちょうどいいモビリティ”として、世界中で注目されています。

たとえば、

- 子どもの保育園へ送迎、病院や公園へ行く

- お買い物(スーパー、米、飲み物のケース買い、灯油、園芸品、リサイクルショップ売買など)

- キャンプ道具や釣り道具を積んでレジャーに出かける

- 配達や移動販売などの業務に使う

クルマの場合、渋滞、駐車場待ち、燃料の高騰など、気軽でなくなっているのが現状です。

積載力に優れた自転車である「カーゴバイク」が、そんな悩みを解決してくれます。

欧米では「日常の足」として定着

オランダやドイツ、デンマークといった自転車先進国では、カーゴバイクはすでに「生活の足」としてごく一般的に利用されています。

子どもを乗せる家庭だけでなく、飲食店や宅配業者など仕事で使うケースも非常に多く、

購入補助金や専用レーン・駐輪場の整備も進んでいます。

日本ではまだこれからの乗り物

一方、日本では「カーゴバイク」という言葉自体がまだあまり知られておらず、

実際に見かける機会も少ないのが現状です。

また、法律や駐輪インフラの未整備により、海外のような使い方が難しいケースも少なくありません。

とはいえ、都市部の密集地でこそ活躍できるポテンシャルを持った乗り物であることは間違いありません。

これからの暮らしに、カーゴバイクという新しい選択肢を加えることで、移動と生活の自由度はぐっと広がります。

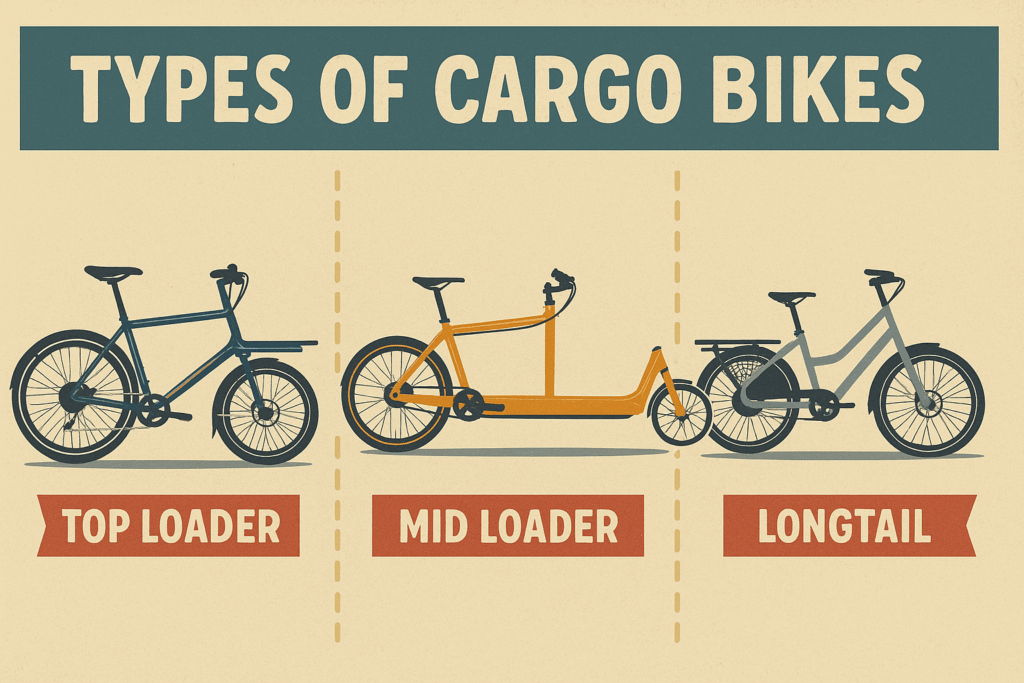

カーゴバイクの種類

カーゴバイクと一口に言っても、荷物を載せる位置や目的によって、いくつかのタイプに分けられます。

ここでは、当社独自の視点で整理した「荷物の積載位置」による3つの基本タイプをご紹介します。

トップローダー型

前輪を小さくして、スペースを確保することで荷物の積載量を増やしたタイプです。

前輪の真上にキャリアを配置し、日常使いからライトな業務用途まで対応できる構造になっています。

OMUNIUM Mini V3

- ✅ 他のカーゴバイクに比べ、ホイールベースが短く、小回りがきく(普通の自転車と同じ感覚)

- ⚠ 3タイプの中では荷物の重心が高くなるため、ハンドリングに注意が必要

- 🔧 キャリアの固定方式(フレーム直付け or フォーク溶接)によって、ハンドルの重さや操作感が変わる

代表例: FINE MOBILITY(e-bike)、Omnium Mini、SOMA Tradesman Cargo、Bombtrack Munroe Cargo、CRUST BIKES + Clydesdale Cargo Fork

ミッドローダー型

BULLITT

前輪とハンドルの間に、大きな荷台(ローデッキ)を設けたタイプです。

荷物の重心が低く、重量物や子どもを複数乗せる場面に最も適しています。

- ✅ 高い積載量と安定性

- ✅ 荷物をしっかり固定できるスペースがある

- ⚠ 車体が長くなるため、駐輪場所に注意が必要

- ⚠ 「普通自転車」の寸法(全長190cm以下)を超えることが多い

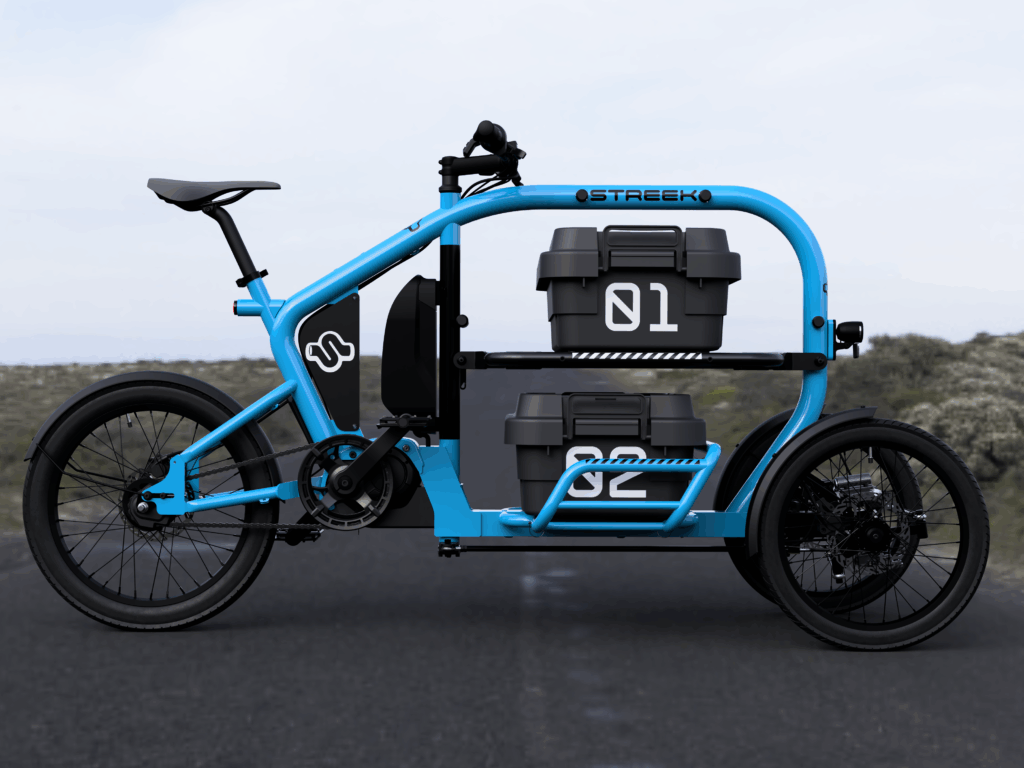

代表例:STREEK(e-bike)、BULLITT(e-bikeは日本未展開)、Urban Arrow(e-bike・日本未上陸)

ロングテール型

TERN-HSD

後部キャリア部分をロング化し、子どもや荷物を積載できるように設計されたタイプです。

見た目や乗り心地は通常の自転車に近く、電動アシストとの相性も非常に良好です。

- ✅ 子ども+買い物荷物などの同時輸送が可能

- ✅ チャイルドシートやバッグ類との組み合わせが豊富

- ⚠ 後部が長いため、段差や坂道ではやや慣れが必要

代表例: Tern HSD(e-bike)、BRUNO e-tool(e-bike)、GLACIER E-CARGO(e-bike)

電動アシスト or 非電動?選ぶ際の重要な視点

カーゴバイクには、電動アシスト付きモデルと、人力のみの非電動モデルの2タイプがあります。

どちらを選ぶかは、用途や住んでいる地域によって大きく左右されますが、結論から言えば——

買い物や子どもの送迎といった日常使いが目的であれば、電動アシスト一択です。

なぜ電動アシストが基本なのか?

カーゴバイクは通常の自転車よりもフレームが頑丈で、本体重量も重く、

さらに荷物や子どもを載せれば、総重量は人力だけでは相当な負担になります。

- 買い物での荷物+子ども1人だけでも30kg超えは当たり前

- 坂道のある地域では、非電動では実用にならないケースも多い

- 信号スタート時や低速走行中のふらつきを抑える意味でもアシストは有効

例外:スポーツバイク経験者や軽量カーゴモデル

もともとスポーツバイクやツーリングに慣れている方で、荷物が少ない・平坦なエリアに住んでいる場合は、非電動カーゴでも活用は可能です。

- トップローダー型などの軽量モデル

- 積載量を抑えた用途(例:短い距離の通勤・通学、一人暮らしの買出し)

ただしこれはあくまで限られた条件での選択肢であり、万人向けではありません。

結論

- 家族での利用や日常的な買い物、坂道の多い地域などでは電動アシスト付きが最適解

- 初期費用はやや高めでも、快適さ、安全性、実用性を考えればとても有用な乗り物である

日本における法制度と制約

カーゴバイクは都市生活における新たなモビリティとして注目されつつありますが、日本国内では法制度やインフラの面で、まだまだ課題が多いのが実情です。

ここでは、現在の日本における主な法的制約や制度上の壁を整理しておきます。

幼児の同乗に関する制約

日本では、道路交通法およびその施行規則に基づき、自転車で幼児を乗せられるのは「原則1人まで」とされています。

2人以上の幼児を同乗させるには、「幼児2人同乗基準適合車」として、認定された車両である必要があります。

この基準では、以下のような条件が定められています。

- 全長190cm以内、幅60cm以内(=「普通自転車」の基準)

- 強化フレーム、幅広スタンド、ハンドルロックなどの安全装備

- 自転車はBAAマークの認証及び、幼児2人同乗基準適合車の認定が必要

「幼児2人同乗基準適合車」の認定は、一般社団法人自転車協会でしかできず、この自転車協会による自転車安全基準「BAA」を取得していないと「幼児2人同乗基準適合車」の認定も得られない。

耐久性、安全性に重きをおいた基準である為、所謂「ママチャリ」のような仕様でないと「BAA」は取得できず、海外メーカーの自転車は基本的に取得不可です。更に、取得には時間と費用を要する為、新たな自転車開発の障壁ともなっています。

※カーゴバイクは、荷台とチャイルドシートが国が定めた安全基準を満たしていれば、幼児1人乗せは可能。

海外メーカーのカーゴバイク

海外ではカーゴバイクが多数販売されていますが、サイズが日本の「普通自転車」よりも大きい為、日本国内では制約を受けることが多く、日本へ輸入されることが殆どないのが現状です。

主な制約

・歩道走行不可

・一歩通行の逆走不可

なお、「普通自転車」として認定されると、一定の条件下で歩道を通行することができます。

ただし、これはすべての歩道を走れるという意味ではありません。

歩道走行が認められているのは、標識等により「自転車通行可」と表示されている歩道に限られます。

「普通自転車」のサイズ規格より大きいカーゴバイクは、標識の有無に関係なく歩道走行不可となり、車道走行限定です。

せめて幼児同乗の場合に限り許されるなど、制度の緩和があれば、カーゴバイク普及の一助になるでしょう。

駐輪インフラとのミスマッチ

- 多くの公共駐輪場は「一般的なシティサイクルサイズ」を想定して設計されています

- ロングテールやフロントボックス付きモデルはラックに収まらず駐輪できない

- 駐輪場の警告シールや移動対象になることもあり、実質的に置き場所が限られる

補助金制度の未整備

- 欧州では自治体単位でカーゴバイク購入補助金制度が充実(例:ドイツ・フランス・オランダなど)

- 日本では、一部自治体で電動アシスト車への補助はあるものの、カーゴバイク単体への補助制度は非常に限定的

制度整備が普及の鍵に

カーゴバイクが日本でも生活の選択肢として広がっていく為に、以下が鍵になるでしょう。

- 幼児2人乗せの基準の柔軟化や多様化

- 「カーゴバイク用」としての制度やカテゴリの新設

- 駐輪場や走行インフラのアップデート

- 補助金制度の導入と対象範囲の拡大

快適にカーゴバイクを運用するには、こうした制度面でのアップデートが不可欠です。

私たちも、メーカーとしてこの問題意識を持ち、行政や関連団体との対話を模索しています。

カーゴバイクは、都市生活の“ちょうどいい”モビリティ

現状の日本においてもクルマがなくても子どもを乗せ、荷物を積み、日々の暮らしを快適にしてくれるカーゴバイクは、実用性の高い移動手段です。

さらに、排ガスを出さず、騒音も少ないことから、環境にもやさしい都市型モビリティとして、世界中で注目されています。

実際に使ってみると「もっと早く取り入れればよかった」と感じる人も多く、

特に子育て世代や買い物中心の家庭、日常でクルマを使いにくい都心部の方には非常におすすめできる選択肢です。

カーゴバイクの利用者が増えることで、環境面の改善も進む可能性が高まるでしょう。

STREEK — 日本で買える、数少ない電動アシストカーゴバイク

現在、日本国内で入手可能な電動アシストカーゴバイクはまだごくわずか。

その中でも当社が製造・販売している「STREEK(ストリーク)」は、都市向けに最適化されたモデルです。

- 「普通自転車」規格に準拠(全長190cm以下)

- 電動アシストで坂道や重い荷物も安心

- デザイン性も優れており、商用利用にもオススメ

FINE MOBILITY— デイリーユースを意識したモデルを開発中

現在当社では、「FINE MOBILITY(ファインモビリティ)」という新しいカーゴバイクの開発も進めています。

都市におけるエコな移動手段を、もっと手軽に、もっと楽しくすることを目指し、アートとテクノロジーを融合させた革新的なデザインを特徴とするeモビリティブランドです。

今後の展開にもぜひご注目ください。

最後に

カーゴバイクは、日本ではまだまだ「知られていない」乗り物です。

だからこそ、正しく知って、実際に使ってみることが、ライフスタイルを変えるきっかけになるかもしれません。

私たちは、企画・デザイン・設計・製造・販売を通じて、カーゴバイクのある暮らしをもっと広げていきたいと考えています。

今後も情報発信や制度提言を続けながら、より多くの方にこの価値を届けてまいります。